広大な畑を乗馬クラブに[前編]

![広大な畑を乗馬クラブに[前編]](https://at-tamuro.com/wp/wp-content/uploads/germany-4.jpg)

乗馬に縁のない人にはとても遠い存在だと思いますが、調べてみると日本国内にも乗馬クラブが多く存在している事が分かります。東京五輪に向けて、更に乗馬人口が増えていくようです。

私自身、乗馬には全く縁が無く、間近に馬を見たこともなかったのですが、ある方(乗馬学校校長のNさん)との出会いをきっかけに、千葉県西部のある場所(元は大きな畑だった)で乗馬クラブの立ち上げに関わることになりました。

広大な農地に施設を作るためには数々の障害や手続き、準備が必要です。それより何より、乗馬クラブってどんなところで、どんな設備が必要なのか。ゼロから頭に入れていく事が必要でした。もちろん、Nさんはその道のプロフェッショナルですので、頻繁に打ち合わせを行い、時にはお酒を飲みながら施設の将来像を語り合ったりしました。

1.乗馬先進国のドイツ

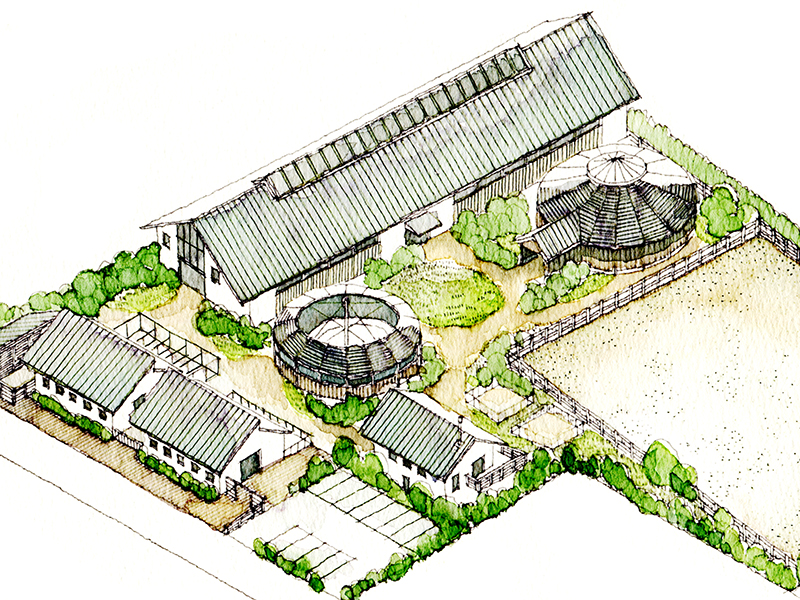

まずは本場の乗馬クラブを見る事から始めよう。という事で、Nさんといつも一緒に仕事をされている方の施設を見学するためにドイツへ行って来ました。クラシカルで心地の良い乗馬クラブ。

厩舎や馬場、用具類、どれも未知の世界です。いくつか別の施設も見学させて頂き、ドイツの乗馬施設のイメージをNさんと共有しました。

更に、用具メーカーや現地のビルダー、設備メーカー、短期間に多くの打ち合わせを行い、これをもとに、千葉の計画を進めていきます。

2.まずは水を確保しよう

元々は畑だった場所。水道はもちろん、下水もガスも電気もありません。工事現場によくある仮設の事務所を置くところから始めて、仮設の電気や水道を引き込むのが第一ステップですが。そもそも近くに水道管が来ていないらしい。

周辺一帯、どこの施設も住宅も井戸を掘って水を手に入れているようです。

まずは井戸掘りから。ある程度、全体的な計画が出来ていないと勝手な場所に井戸を掘れないし、でも早く水は欲しい。まさに時間との戦い。コストとの戦いなのです。

3.馬の住まいを確保しよう

井戸掘りが2箇所完成して無事に水が出たところで、とにかく馬の住まいが無いことには始まらない。という事で、厩舎の工事が始まりました。

建物の設計には関わらないのですが、ドイツから輸入する厩舎用の建具の納まりや、建築とは別途工事になる設備、電気、その他諸々の調整がかなりのボリューム。

例えば、スチール製の建具に塗装する色もドイツの色見本を使う必要があり、これを取り寄せてドイツのメーカーに指示を出したり。

また、ドイツからやって来た部材を現場へ搬入するために、大きなコンテナを運ぶトレーラーの運転手と打ち合わせをして、時間や経路、荷降ろしの段取りをしたり。

あらためて、現場監督の大変さを知るのでした。

4.ドイツの砂と水撒きの方法

馬場に敷かれる砂にもこだわりがあります。砂は白くてケイ素分の多いドイツの砂を輸入。

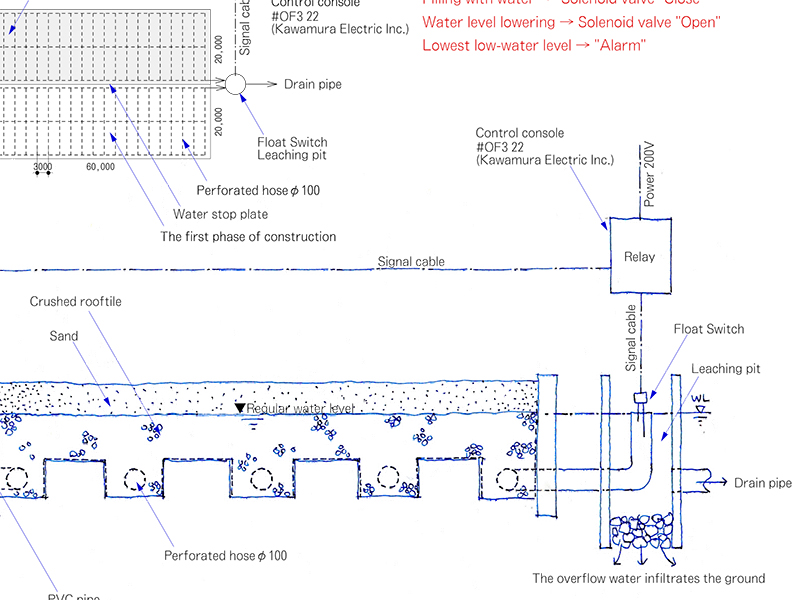

また、その砂を常に湿潤の状態にするために行う散水の方法もドイツの会社で教えて頂いた手法をアレンジしました。

砂を輸入って。普通はなかなか思いつきません。でも、本当にやって来ました。コンテナ十数台分の砂。

散水に関しては、一般的にはホースを使って人力で水を撒くか、スプリンクラー設備を使いますが、ここでは散水というよりも大きな池の中に砂を充填して湿らせるようなイメージ。つまり、水を撒かずに水に浸す感じです。

地下の水位を保つ仕組みや防水の方法、まさに試行錯誤です。

乗馬の先進国ドイツに学ぶ乗馬クラブの新規オープンプロジェクト。

長くなりそうなのでここまでにしておきます。奥が深い乗馬の世界。

いつかは乗ってみたいですが、多分無理だろうな。